権利関係苦手だな。

他を頑張れば権利は捨てても大丈夫かな。

宅建の勉強が進んでくると得意分野と不得意分野が出てきますよね。そうなってくると「苦手分野は捨てても大丈夫かな。」という考えが浮かんでくる人もいるはずです。

結論から言うと、宅建試験で捨てても良い科目はありません。

なぜなら、ある項目を捨ててしまったら他の科目で高得点を取らなければならなくなり、結局は自分の首を絞める結果になるからです。

ただ、完璧に仕上げなくても良い項目があるのは事実。

この記事では「宅建試験で捨てて良い科目はあるのか?」「難しい権利関係は全範囲やるべきなのか?」について理由とともに解説しています。

また、「宅建を合格するための戦略」も私の経験を元にまとめています。かなり実践的な内容となっていますので、宅建を受験する方には参考になる記事となっています。

ぜひ、参考にしてみてください。

- 2022年に宅建を独学40点で合格

- 宅建試験後の1ヶ月の学習で40点で合格(独学)

- 宅建士として不動産会社で勤務中(週3パートで10万円以上)

- 5歳3歳姉妹を子育て中

- 週末は家族でキャンプ(夫がハマっている)

-scaled-e1681271903811-931x1024.jpg)

-scaled-e1681271903811-931x1024.jpg)

いとまき

今なら通信講座のクレアールで「宅建士試験 非常識合格法」が無料プレゼント中です。

市販で買うと1,760円するものが、期間限定で無料でもらうことができます。

- 【1日1時間】の勉強でもOK!

- 必要最低限の合格ポイント学習で合格を目指せる!

- 【3ケ月】の短期学習で最短合格も狙える!

短期合格のコツや直前期のアドバイスなど知りたい情報が満載の1冊です。

合格を勝ち取りたい方はぜひ、手に取ってみてくださいね

「宅建士非常識合格法」の本をもらう

登録は1分で完結します! ※先着100名

宅建で捨てて良い科目はある?

宅建で捨てて良い科目というのは残念ながらありません。

なぜなら、宅建は7割以上正解しないと合格することはできない試験であり、35点以上は必要となってくるからです。2022年度の合格点は36点、令和2年度は過去最高点の38点と高得点になる場合もあるほど。

| 分野別科目 | 合格基準点(目標点) | 出題数 |

|---|---|---|

| 権利関係 | 7点 | 14問 |

| 法令上の制限 | 6点 | 8問 |

| 税・その他 | 2点 | 3問 |

| 宅建業法 | 18点 | 20問 |

| 5問免除 | 4点 | 5問 |

| 合計 | 37点 | 50問 |

上記表は、宅建試験での分野別科目の出題数と合格するために必要な点数の表となります。

この「37点」は、合格するためには絶対必要な最低ラインの点数です。

表を見てもらうと分かる通り、37点を取るには満遍なく正解できていないと到達できないことがわかります。

宅建業法が満点を取れたとしても、権利で5点、その他の科目も7割以上はとらないといけない計算になるので、「何かを捨てて試験に臨む」というのは非常に危険です。

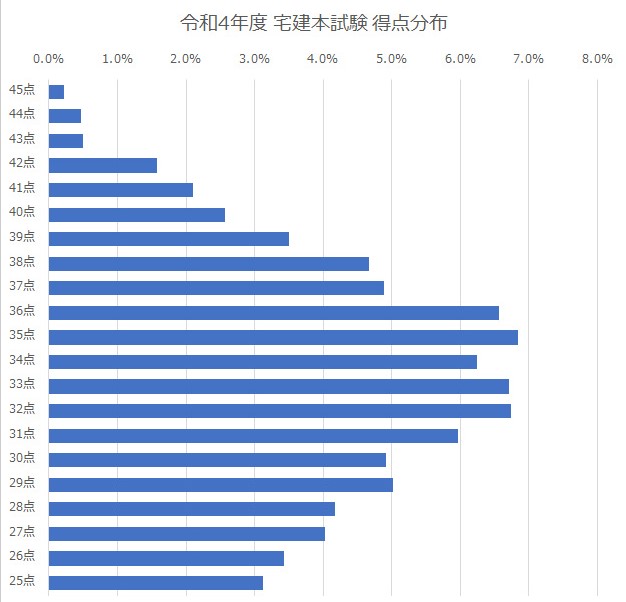

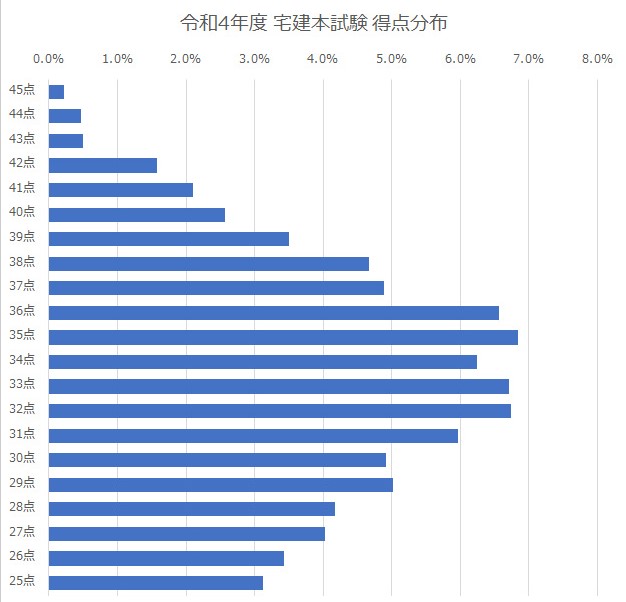

上記表は令和4年度の合格点分布図です。

この年の合格点は36点。1点足りなく不合格だった35点の人が、受験者の中の最多人数だとわかります。その数1万人以上。

そして、32点~35点の「合格点に少しだけ届かなかった人の数」がだんご状に多いのがわかります。そして、このだんご状態を突き抜けられないと、宅建で合格はできません。

それには、1点も無駄にできないということ、どこかの科目を捨てるということが非常に危険であることが理解できるはずです。

どうしても理解できない科目が出てきた場合

もし、「ここはどうしても理解できない!もう無理!」という箇所が出てきたら、一旦は先に進んでしまいましょう。

先に進んで新しい分野を勉強するうちに、だんだんと理解できる瞬間が訪れることも十分にあります。

まずは、分野別過去問に出てくる問題で練習し、その解説や周辺知識を確認するだけでも十分。すぐに理解できなくても焦らず、徐々に理解しようという気持ちが大切です。

権利は全範囲やるべき?

権利関係が難しすぎて挫折しそう。

権利関係って深入りしない方が良いって聞いたけど、どれくらいやれば良いの?

宅建受験者で苦労する人が多いのが権利関係だと思います。

権利関係は「民法」について問われており、司法試験や司法書士試験にも出題される難易度の高い分野です。

こういった試験を受けたことがある人や法律学部だった人以外は、初めて民法に触れる人が多いはずです。

しかし、民法は私たちの生活にはとても身近で、物を「買う・売る」「貸す・借りる」ときにはこの民法を元に生活が回っています。

ただ、民法は「原則」であり売主・買主が対等の立場で定められています。

そのため、家を購入する場合は家の購入・賃貸することについて知識がない一般消費者を保護するために「宅建業法」や「借地借家法」など特別ルールが設けられているというわけなんです。

なんだかややこしいな。

この説明を聞いても「?」となってしまう人もいるかと思います。

このように、民法を理解するには「法律的思考」が必要になってくるため、この考え方を理解していないと「難しい」と感じてしまうワケなんです。

そして本題の「権利関係は全範囲勉強するべきなのか」という問いですが、深入りは禁物ですが一通りは学習しましょうという答えになります。

なぜなら、近年では判例問題からの出題が6割以上とも言われ、非常に難しくなっています。

宅建講師の人でも首を傾げる問題も1,2問は出ると考えられ、そうなると間違えられるのは残り5問となります。

そして、権利関係は「水物」といわれるくらい確実に答えが導き出せる問題が少ない科目です。

そのため、「完全なる答えがある問題は必ず正解する」「受験生のほとんどが答えられる問題は取りこぼさない」こういったことが必要となります。

後述しますが、権利関係でも必ず正解しなけらばならない問題・頻出問題があります。

こういった項目はもちろんですが、他の受験生がみんな答えられるような基本問題をとりこぼさないためにも、全範囲勉強しておくことは大切なんです。

そういった意味でも、全範囲きちんと勉強していたとしても権利関係は合格基準点の7点ほどしか取れないという気持ちは持っていた方が良いですね。

宅建合格のための戦略

捨て問がないことはわかったけど、全範囲完璧にしないと合格はできないの?

では、ここからは宅建試験合格のための戦略をお話しします。

結論からいうと、全範囲完璧に勉強する必要はありません。

宅建試験は「相対評価方式」の試験です。

どういうことかというと、宅建試験は上位15%以内に入れば合格できるということ。

そのため、満点や高得点を取る必要はなく、先程述べた37点が取れれば合格できます。

では、この37点を確実に取るためにどのように勉強していけば良いのでしょうか。

| 分野別科目 | 完璧にする項目 |

|---|---|

| 権利関係 | 借地借家法 不動産登記法 建物区分所有法 |

| 法令上の制限 | 都市計画法 用途制限(建築基準法) 宅地造成等規制法 土地区画整理法 農地法 国土利用計画法 |

| 税・その他 | 登録免許税 印紙税 不動産取得税 固定資産税 地価公示法 鑑定評価基準 |

| 宅建業法 | 全範囲 |

| 5問免除 | 住宅金融支援機構 |

上記表は「宅建合格のため」に必ず完全にマスターすべき項目をまとめました。

ここに載っていない項目はやらなくてよいというわけではありません。

あくまで、この表に入っている項目は必要最低限と考えてください。

しかし、この項目を完璧にしておけば、おおむね合格できるとも断言できます。

なぜなら、必ずに出題されるという点と受験生が必ず勉強してくる項目のため、他と差がつかないという理由から。

すなわち、合格点を割ることはないということです。

権利関係の攻略法

権利に関しては、「権利関係がどうしても苦手」「宅建の勉強開始が遅くて試験範囲が間に合わなそう」という人はこの「借地借家法」「不動産登記法」「建物区分所有法」だけに絞って勉強するのも裏ワザ的に効果的です。

理由として、繰り返しになりますが、権利は「水物」であり答えが明確に決まっている項目が少なく、きちんと勉強していても正解を導き出せる可能性が低い分野だから。

しかし、この「借地借家法」「不動産登記法」「区分所有法」は答えが明確にある項目で暗記色が強いという点と、必ず出題される範囲のため、ここをしっかり完璧にしておけば権利で7点は狙えるということです。

直近の出題傾向だと、「借地借家法」は2問出題される可能性が高く「不動産登記法」と「区分所有法」を必ず得点とれれば、4点は確実だからです。

あとの10問中3問は基礎問題には答えられるよう準備しておけば、合格点は割らないはずです。

宅建業法・法令上の制限・税・その他の攻略法

権利以外の分野に関しては、箇条書きで注意事項をまとめておきます。

- 宅建業法は全範囲完璧にする

- 法令上の制限の都市計画法はきちんと覚える

- 建築基準法は完璧を目指さない

- 税・その他はヤマをかけるのは危険

- 国税の「譲渡所得税」は深入りしない

- 5問免除の統計は直前期に暗記する

- 土地・建物は過去問を完璧にしておく

上記は私が2022年に実際に独学で宅建を受験した結果、導き出された戦略です。

私は模試でもほとんど40点以上、本試験でも40点取れました。

ぜひ、参考にしてみてください。

宅建で捨てて良い科目はない・合格の戦略 まとめ

- 合格するには37点以上取らないといけない

- 37点取るには満遍なく得点する必要がある

- 宅建試験は1点が非常に重みのある試験

- 一通り勉強して合格点に達するくらい宅建試験は難化している

- 高得点を目指すのではなく合格を目指す

- 権利関係は「借地借家法」「不動産登記法」「区分所有法」は完璧にする

- 宅建業法は全範囲完璧にする

- 法令上の制限の肝は建築基準法ではなく都市計画法

- 「譲渡所得税」は深入りしない

- 統計は直前に暗記

- 土地・建物は過去問を完璧にする

宅建試験で捨てて良い科目がないことは、理解していただけたと思います。

宅建試験は基礎の徹底と頻出問題を攻略できれば合格できる試験です。

捨てて良い科目はありませんが、項目によって力の入れ具合は必要になってきます。

全てをしっかり勉強するのではなく、重要項目を重点的に勉強し、合格を勝ち取りましょう!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント