宅建落ちちゃったよ。

一体何が悪かったんだろ。

宅建は約85%の人が不合格になる試験です。

不合格になってもなんら不思議ではありませんが、不合格になってしまった人には共通する特徴があります。

宅建試験は年に1回しか受験することができませんので、できることなら不合格は避けたいですよね。

この記事では、「宅建試験に不合格になる人の特徴4選」と「宅建に不合格にならないための対策4選」をわかりやすくまとめ解説しています。

これから初めて宅建に挑戦する方もリベンジする方もこの記事を参考にしていただき、事前対策の参考になればうれしいです。

晋遊社「LDK」2024.8月号「今取るべき資格ランキング」に引き続き、2025.2月号「豊かに暮らすみんなのお金術〜資格編〜」の企画特集に参加させていただきました!

- 夫の給料だけではやっていけなくなり、不安から宅建取得を決意

- 2022年に宅建と賃管を独学40点で合格

- 宅建士として子育てと両立しながら”ムリなく”パート勤務

- 6歳4歳姉妹を子育て中のアラフォー

- 寒さと満員電車と人混みが苦手

- 趣味は家族でキャンプ

-scaled-e1681271903811-931x1024.jpg)

-scaled-e1681271903811-931x1024.jpg)

いとまき

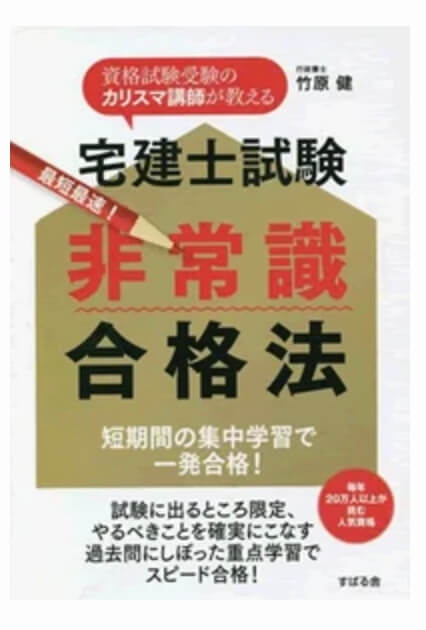

今なら宅建講座クレアールで「非常識合格法」の書籍が定価1,760円→0円でもらえます!

- 【3ヶ月】の短期学習で合格が狙える!

- 合格に必要な最低限のポイント学習でOK!

- 間違った勉強法や迷いを回避できる!

最小努力で最大効果を出す方法や直前期の過ごし方など、宅建受験生なら知りたい情報満載。

ぜひ、手に取ってみてください!

「宅建士非常識合格法」の本をもらう

期間:7/1〜7/31 限定100名

※登録は1分で完結します!

宅建に受からない人はどれくらいいるのか?

宅建試験の合格率は15~18%と安定しています。

つまり、毎年82~85%の人は不合格ということです。

| 受験者数 | 合格者数 | 不合格者数 | 合格率 | |

|---|---|---|---|---|

| 令和4年度宅建試験 | 226,048人 | 38,525人 | 187,523人 | 17% |

公式に発表されているわけではありませんが、過去データを参考にすると過去2回以上不合格になっている人は約50%といわれています。

宅建試験の平均受験回数も約2回といわれているので、不合格になること自体全く恥ずかしくない試験といえます。

しかし、合格者の40%は初受験者であるというデータも。

また、宅建試験に4回も5回も挑戦しているという人はその挑戦する気持ちは素晴らしいですが、勉強方法に何かしらの問題があるかもしれません。

そのため、合格するためにはその「原因」を追究する必要はあります。

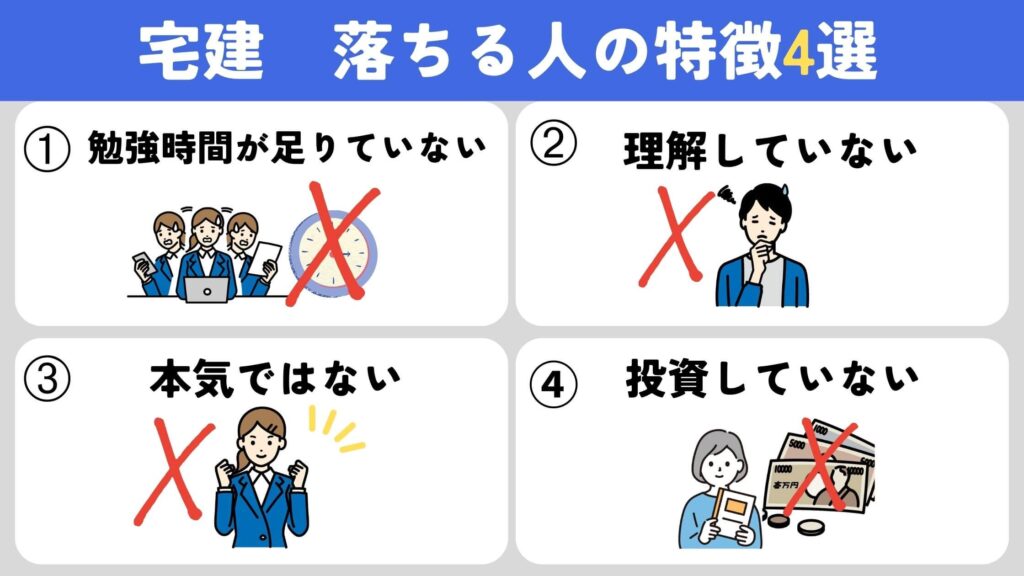

宅建に受からない人の特徴・落ちる理由

では、宅建に受からない人の特徴はどのようなものがあるのでしょうか?

- 勉強時間が足りていない

- きちんと理解していない

- 宅建取得に本気でない

- 教材などに投資していない

以上4つの点があげられます。

不合格になってしまった人はどれかに該当していたはずです。

順に見ていきましょう。

勉強時間が足りていない

宅建試験に不合格になった人には「試験範囲が終わらなかった」「毎日の勉強時間が十分とれていなかった」と振り返って思う人も多いのではないでしょうか。

資格試験で一番大変なことは「勉強時間の確保」だと思います。

みなさん、ほとんどの方が社会人で昼間は仕事があり、家事や子育て介護など、時間の捻出が難しい人がほとんどですよね。

でも、その忙しい毎日の中「どれだけ勉強に充てられたか」で合否が決まるんです!

宅建試験に合格するためには「200~300時間」の勉強時間が必要と言われていますが、近年では「500時間」は必要ではないかとも言われています。(初学者の場合)

なぜなら、近年の宅建試験は難易度が上がっているからです。

合格した人は何かを犠牲にしてでも、この時間は勉強していたということ。

こういった理由から、合格したいのなら「最低300時間」は確保して勉強するよう計画を立てましょう。

1日2時間勉強するなら「5か月間」は最低必要な勉強期間となりますね。

自分が毎日どれだけ勉強時間に充てられるかによりますが、宅建の勉強期間は「6ヶ月以上」と考えておくと安心です。

きちんと理解していない

上記で勉強時間が大切とお話ししましたが、ただやみくもに過去問を周回しているだけでは合格は難しいです。

過去問はいつも満点だったのにな。

過去問は解けるのに、模試だと解けないんだよなぁ。

不合格になった人でこういった声をよく見かけます。

こういった人は「過去問をただ解いて答えを暗記して終わり」にしてしまっている人がほとんどです。

要するに、「過去問を活用できていなかった」ということ。

- テキストに載っている内容がどのように問題として出題されるのか

- どの項目がよく出題されているのか

- 理由をつけて答えが出せるか練習する

過去問を解く理由は、この3点を確認する作業です。

➀➁はできている人が多いですが、特に重要な➂について不合格の人はやっていない人が多いです。

どういうことかというと、過去問を解いて理解した気になっていたということ。

「たまたま正解できた」「こういう問題だったらこの答えだよな」というように「なんとなく理解」で終わらせてしまっているんです。

宅建試験は4択なのでこれで正解できてしまう場合もありますが、近年の宅建本試験は非常に難しくなっているため、このような解答の仕方では合格は勝ち取れません。

「最後の2択まで絞れたけど、きちんと答えが導き出せない」

これで涙を飲んでいる人も多いはず。

こうならないためにも、「自分があやふやな知識だな」という箇所は、とことん減らしましょう。

理由付けで答えが導き出せるようになれば、きちんと理解できている証拠なので、おのずと初見の問題にも答えられようになりますよ。

宅建取得に本気でない

宅建試験は一夜漬けで合格できる試験ではありません。

法律の勉強経験がある人でも1ヶ月程度、初学者であれば最低3ケ月~6ヶ月の勉強期間は必要です。

繰り返しになりますが、宅建試験に挑戦するひとは社会人で忙しい人がほとんど。

その忙しい中、勉強する時間を確保しなければなりません。

ただでさえ忙しいのに、プライベートの時間を犠牲にして勉強時間に充てるというのは、それなりに覚悟や情熱が必要になってきます。

「なんとなく宅建取ろうかな」という軽い気持ちで合格できる試験ではありません。

そのため、「自分はどうして宅建を取りたいのか」明確な理由が必要なんです。

そうでなければ、「今日は疲れたから勉強はやめよう」「スマホで動画見ちゃおう」「とりあえずゲームやってから」など、自分の誘惑に打ち勝つことが難しいからです。

合格する人は、日々の生活の中で自分なりに工夫をして勉強時間を捻出しています。

どうしてそれができるのかといったら「本気で宅建に合格したい」から。

本気で合格したければ、ひとは本気で真剣に行動できるものです。

本気で勉強して不合格だった人は大丈夫です。

次、やり方を間違えなければ絶対に合格できます。

ただ、今回不合格だった人で「宅建を甘く見ていた」「明らかに真剣には勉強していなかった」という人は、「どうして宅建を取りたいのか」今一度自分の気持ちを確認しましょう。

宅建教材に投資していない

宅建は人気資格のため書店やAmazonでも参考書が手軽に手に入りますし、YouTubeで宅建有名講師の有料級の講義が視聴できます。

また、過去問もネットやアプリで無料で解けたりと、お金をかけずに勉強することも可能になっています。

私の話になりますが、勉強をしていた当初は専業主婦だったこともあり、なるべくならあまりお金をかけずに宅建を取得したいと考えていました。

そこで子供もまだ小さく(4歳2歳)で勉強が続けられる自信もなかったので、テキストはフリマアプリで購入し、過去問は無料アプリで解き、講義動画はYouTubeで見て勉強していました。

そして、勉強を始めて半年がたって受けた「LECの0円模試」が自分の想像以上に難しく不甲斐ない結果に。

正直、「宅建ドットコム」で過去問を毎日やってほとんど正解していたので、自分の中ではけっこう仕上がっていると錯覚していたんですね。

しかし、模試を受けたことで「理解したつもりになっていた」ことが露呈し、ショックであるのと同時に、非常に焦りました。

そこから、私は分野別の過去問LEC出る順宅建士 ウォーク問過去問題集3冊すべて購入し、基礎を徹底することにしました。

他にも、持っていたテキストだけでは不十分だと感じ、追加購入したり模試も複数回受験しました。

その結果、過去問の周回とテキストや講義動画を見るとの反復学習が功を奏し、模試での成績も高得点で安定し、無事に合格もできました。

何が言いたいかというと、ある程度お金をかけないと「良質な情報は得られない」ということです。

「無料」と「有料」の差は情報の量と質だと感じます。

こういったことも含めて、合格者は通信講座を利用している人が多いですよね。

通信講座は、宅建のプロが制作した図や表を使用したわかりやすいテキストや問題集を使い、短期間で合格できるようカリキュラムが組まれています。

また、資格学校では過去のデータやノウハウであったり、質問サービスなど勉強を継続できる工夫や確実に合格できるまでのサポートが準備されています。

このように、ある程度お金をかけて質の良い情報・サービスを受けるほうが勉強効率が上がり、合格に近づくのは確かです。

確実に合格したいのであれば、ある程度はお金をかけて情報を得る必要があると感じました。

宅建の合格するための対策とコツ

じゃあ、宅建に合格するにはどうしたら良いの?

ここまでで、「宅建に受からない人の特徴」を4つ紹介してきましたが、では、どのように対策し、リベンジに臨めばよいのでしょうか。

- 不合格になった原因を考える

- 宅建より簡単な資格に挑戦する

- 不得意分野をなくす(本試験30点以上だった人)

- 独学にこだわらない(本試験30点以下だった人)

順にみていきましょう。

不合格になった原因を考える

まずは、少しゆっくりして気持ちを癒しましょう。

宅建試験に真剣に取り組んできた人こそ、精神的に非常に疲れてしまっていて、なかなか次に進めないものです。

そして、十分休んで「来年また宅建に挑戦しよう」と思えたら、本試験での自分の出来はどうだったかなど、不合格の原因を振り返ってみます。

宅建本試験で「宅建業法は20点中何点とれたのか」「権利関係が全くできなかった」「全体的に理解不足だった」など、人によって反省点があるはずです。

また、宅建試験までに「自分は全力で宅建勉強をできたか」「合格のために勉強時間を確保できていたか」「過去問ばかりやってテキストの内容をきちんと理解していたか」など、自分の行動を振り返りましょう。

そこから、自分が合格に足りなかったものが見えてくるはずです。

宅建より簡単な試験に挑戦する

宅建の試験は1年に1回のみです。

すなわち、次の試験までに1年空いてしまうことになります。

そうなると、せっかく勉強の習慣がついたのに勉強しない期間ができてしまうと勉強すること自体が億劫になってしまう場合があるからです。

そういったことを避けるために、宅建試験前に宅建より難易度が低い資格に挑戦することもおすすめです。

勉強の習慣を保てるという他にも、合格することができれば成功体験を積むことができ、自己肯定感が高められるからです。

おすすめしたいのは、FP3級と簿記3級。

難易度が高くないという理由もありますが、宅建も「税」は出題範囲のため、非常に相性が良い資格でもあります。

また、「お金」や「保険」に関することなので、普段の生活にも役立つので一石二鳥。

独学で取得している人も多い人気資格です。

FPの知識は自分のライフプランにも役立ちますので、勉強する価値が高い資格ですね。

不得意分野をなくす

宅建試験が30点以上だった人というのは、合格点から1~5点足りなかった人たちです。

このゾーンの人たちは宅建の知識はだいたい習得しているけど、合格点には達しなかったということ。

この「合格点に少し足りなかった惜しかった人たち」というのは、受験者の大半を占めています。

日建学院HPより

上記分布図を見てもらうとわかりますが、合格点まで1点足りなかった35点の人が一番人数が多く、その下の34~32点まででかなりの人数がいることがわかります。

1点差に1万人以上がいる計算です。

この1点の重みを痛感している方もいるかと思います。

次こそこの1点を勝ち取るために、これからまた数か月勉強していかなければなりません。

それには基礎問題の徹底と苦手分野の克服です。

30点以上取れたという事はおおむねの宅建の知識は理解できているという事なので、同じ年に初受験する人たちよりはかなりのアドバンテージとなります。

「基礎問題の徹底」と「苦手分野の克服」をきちんと行えば、合格は間違いありません。

30点以上取れたことを糧に、今度の宅建試験に備えましょう。

ちなみに、令和4年度の平均点は31.15点。

令和3年度(10月度)の平均点は28.9点と前年度と比べて点数が高くなっています。

このように、宅建試験は難化傾向にあり、これからもっと難しくなっていくと予想されます。

アドバンテージはありますが、気持ちの引き締めは大切です。

独学にこだわらない

宅建試験で30点以下だったという人は、基礎知識が不足していると言わざるを得ません。

本気で勉強していた人なら、合格点マイナス2.3点の範囲には入るはずなので、前述した「宅建に受からない人の特徴」に自分はあてはまっていなかったかを確認してみましょう。。

そして、初年度宅建を独学で挑戦し30点以下しか取れなったという人は、プロの手を借りることも検討してみてください。

そもそも、独学で資格勉強するというのは、時間に余裕がある人・勉強慣れしている人など、ごく一部の人に向いている勉強法だからです。

つまり、「仕事をしながら独学で勉強する」というのは、非常に非効率的な勉強法。

そのため、「宅建に合格したい」という強い気持ちがあるのならば、ここは少しお金がかかったとしても通信講座などを利用して最小限の努力で効率よく勉強し、合格を勝ち取るほうが圧倒的に生産的といえます。

もし、あなたが不動産会社にすでに勤務されている方であれば、宅建取得することで「宅建士手当」がついたり、あるいは、昇進する場合も大いに考えられます。

その結果、月に2~5万円アップ、年間にすると24~60万円も年収がアップすることが、宅建取得で叶うのです。

そうなれば、先に通信講座へ投資したとしてもすぐに回収できますし、収入アップだけでなく仕事の幅が広がったり自己肯定感も上がったりと、金銭面以外にもプラスに作用してくれます。

大切なのは「自分は何としても独学で合格したい」と独学に固執するのではなく、「宅建取得後の未来」を想像して行動すること。

今では通信講座で取得する人も多く、それほど費用をかけずに学べるものも増えています。

中には、驚くほど低価格な通信講座もあります!

通信講座であれば、わからない所があれば講師に質問もできますし、的確なアドバイスや励ましももらえますので、途中で挫折しにくいのも利点です。

独学で勉強に身が入らなかったという人はぜひ、通信講座を利用してみましょう。

どの通信講座がおすすめなのかは「宅建通信講座おすすめ3選 通信講座利用者が8社から厳選」の記事で詳しく紹介しています。

こちらもぜひ参考にしてみてください。

宅建に受からない人の特徴・合格するための対策 まとめ

- 勉強時間が足りていない

- きちんと理解していない

- 宅建取得に本気でない

- 教材などに投資していない

- 不合格になった原因を考える

- 宅建より簡単な資格に挑戦する

- 不得意分野をなくす(本試験30点以上だった人)

- 独学にこだわらない(本試験30点以下だった人)

宅建試験は約85%の人が不合格になる試験のため、不合格だったとしてもそこまで落ち込む必要はありません。

しかし、「宅建に絶対に合格したい!」という強い気持ちがあるならば、次の宅建試験に向けて今後の対策をしっかり行いましょう。

宅建試験は正しい方向にきちんと勉強さえすれば、合格できる試験です。

諦めず取得に向けて頑張りましょう!

この記事が次の宅建試験に向けての参考になれば嬉しいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント