今年も宅建に関係する法改正あるのかな?

今年は残念ながら?宅建試験に関係する法改正がけっこうあります。

不動産に関するルールが令和5年の4月から段階的に施行されているんです。

4月1日施行もあるので、2023年の宅建試験にも出る可能性は十分あります!

宅建試験では法改正が大好きなので、選択肢の一部などで出題される可能性は非常に高いです。

出題されても答えられるよう、準備しておきましょう。

この記事では、2023年度の宅建試験に関係した法改正(2023年4月施行)について、法務省と国土交通省の資料を基にわかりやくまとめました。

- 2023年に宅建試験を受験予定の人

- 所有者不明土地についてサクッと理解したい人

- 令和5年4月1日施行の法改正箇所を知っておきたい人

晋遊社「LDK」2024.8月号「今取るべき資格ランキング」に引き続き、2025.2月号「豊かに暮らすみんなのお金術〜資格編〜」の企画特集に参加させていただきました!

- 夫の給料だけではやっていけなくなり、不安から宅建取得を決意

- 2022年に宅建と賃管を独学40点で合格

- 宅建士として子育てと両立しながら”ムリなく”パート勤務

- 6歳4歳姉妹を子育て中のアラフォー

- 寒さと満員電車と人混みが苦手

- 趣味は家族でキャンプ

-scaled-e1681271903811-931x1024.jpg)

-scaled-e1681271903811-931x1024.jpg)

いとまき

2023年宅建試験に関連する法改正

- 土地・建物に特化した財産管理制度

- 管理不全状態の土地・建物の管理制度

- 共有制度の見直し

- 相隣関係の見直し

2023年度の大きなテーマは「所有者不明土地の解消」に向けた法改正ということになります。

それに伴って、上記4点の見直しが行われたということになります。

順にみていきましょう。

所有者不明土地とは?

所有者不明土地って何?

- 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

- 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が取れない土地

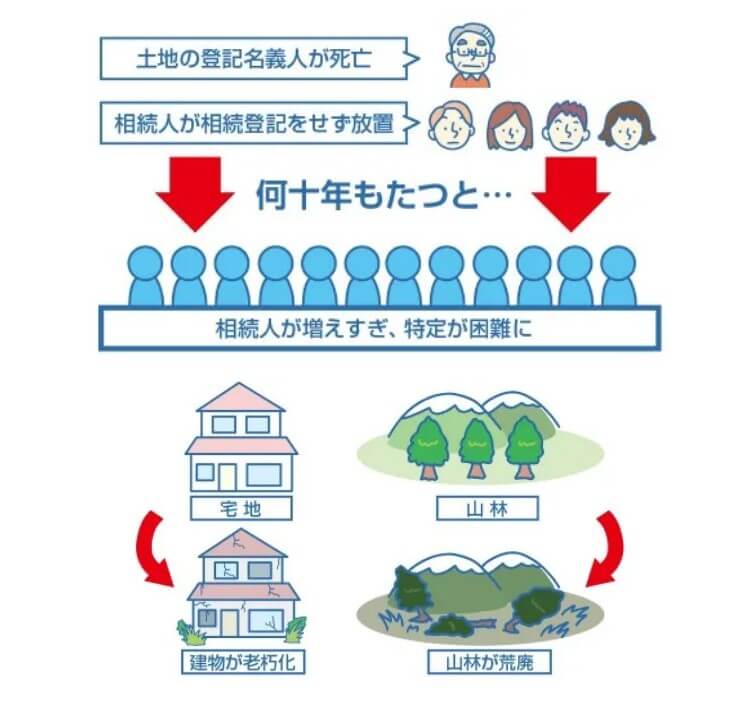

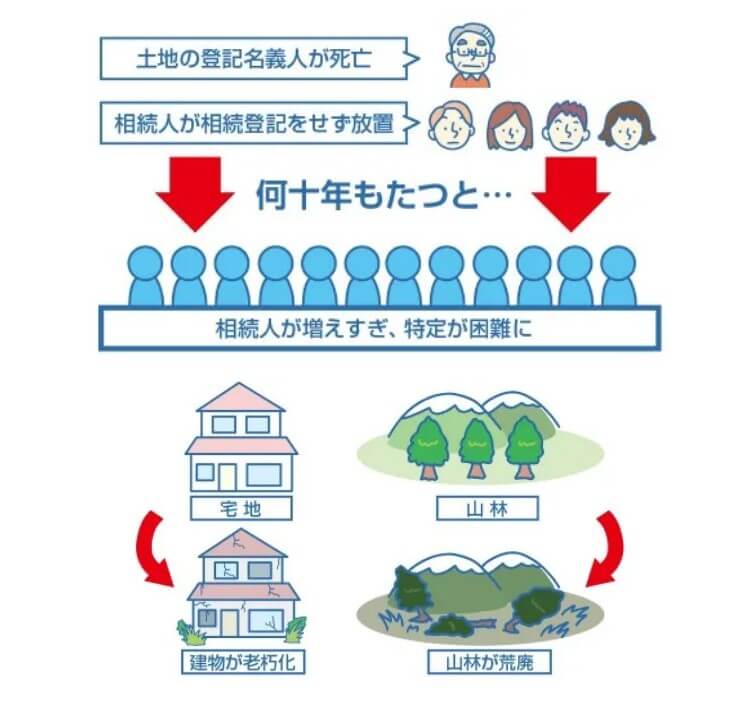

これまで「土地を相続はしたけど登記はしていない」という人って多かったんですね。

なぜなら、相続登記は「任意」だったということと、お金がかかるという理由から。

そのため、持ち主が亡くなった場合でも土地の登記名義人がこの世からいなくなった人のままなので、現在の実際の持ち主が特定できないという事態が起こっているんです。

このような理由で、「不動産登記簿が最新のものではない」というのが原因で、「所有者不明土地」が増加しています。

所有者不明土地が引き起こしている問題

所有者不明土地についてわかったけど、どんな問題があるの?

- 土地の所有者の探索に多大な時間・費用が必要

- 公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まない

- 民間取引や土地の利活用の阻害要因

- 土地が管理されず放置され、隣接する土地に悪影響

このように、所有者不明土地はこんなにも悪影響があるんです。

近所にずっと誰も住んでいなくて、不法投棄されてる空き家ありませんか?

こんな状態の家が放置されていたら倒壊したり火事が起こる可能性があったり、危険ですよね。

だったら、このままにしておくより他に有効活用した方がいいよね、というのが国の見解。

なんと、全国の所有者不明土地が占める割合は、九州本島の大きさに匹敵するそう。

今後、高齢化の進展による死亡者数の増加などにより、ますますこのような所有者不明土地の問題が深刻化する恐れが懸念されているんです。

早く何とかしないと、大変なことになりそうなのはわかりますよね。

所有者不明土地対策の現状

上記の理由から、令和元年には「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)が制定・前面施行されました。

- 所有者不明土地を円滑に利用する仕組み

- 所有者の探索を合理化

この2つが主な取り組みです。

所有者不明土地を円滑に利用する仕組み

収用委員会の採決に代わり、都道府県知事の裁定により審理手続を経ずに土地を取得可能に

特定所有不明土地において「地域福利防振事業」を実施する場合、知事の裁定により最長10年間(異議がない場合延長可能)の使用権を設定することで、事業の実施が可能に

特定所有者不明土地を公園の整備といった地域のための事業の利用を可能とする制度。

地方公共団体、民間企業、NPOなど誰でも取得可能

【主な対象施設】

公園、運動場、道路、公民館、社会福祉施設、病院など

所有者の探索を合理化

所有者の探索のために必要な公的情報(固定資産課税台帳・地籍調査票など)について行政機関が利用できるように

長期間、相続登記されていない土地は、登記官が「長期相続登記など未了土地である旨」を登記できるように

必要がある場合は、地方公共団体の長などが家庭裁判所に対し、不在者財産管理人の選任などを請求することが可能に

このように、少しずつ所有者不明土地の解消に向けて変わってはいるんですね!

所有者不明土地解消のための法改正

-scaled-e1681271903811-150x150.jpg)

-scaled-e1681271903811-150x150.jpg)

-scaled-e1681271903811-150x150.jpg)

ここからが、2023年度の宅建試験に出題される本題となります!

- 「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)

- 「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)

この2つの法律が令和3年に成立しました。

両法律は、所有者不明土地の「発生予防」と「利用の円滑化」の両面から見直しが行われています。

- 不動産登記制度の見直し

- 相続土地国庫帰属制度の創設

- 土地・建物に特化した財産管理制度の創設

- 共有制度の見直し

- 遺産分割に関する新ルール

- 相隣関係の見直し

発生予防」の施策は令和6年以降の施行なので、ここでは解説を省略します。

土地・建物に特化した財産管理制度

従来の財産管理制度では申立人などの利用者の負担が多いことや、荒廃・老朽化によって危険な状態にある土地・建物の所有者に代わって管理を行う仕組みが存在していませんでした。<令和5年4月日施行>

そこで、所有者が不明である土地・建物や管理が適切にされていないものを対象に、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられました。

所有者不明土地・建物の管理制度

調査を尽くしても所有者や所在がわからなかった土地・建物について、利害関係人が地方裁判所の申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことが可能に。

管理人って?

管理人には、事案に応じて「弁護士」「司法書士」などのふさわしい人が専任されます。

- 土地・建物の保存・利用・改良行為

- 裁判所の許可を得て対象財産の処分(売却・取り壊し)

- 所有者不明土地・建物の訴訟において原告または被告となる

- 所有者に対して善管注意義務を負う

- 管理の場合は共有者全員のために誠実公平義務を負う

- 所有者不明土地から費用の前払・報酬を受け取れる(費用・報酬は所有者負担)

-scaled-e1681271903811-150x150.jpg)

-scaled-e1681271903811-150x150.jpg)

-scaled-e1681271903811-150x150.jpg)

公共事業や民間取引の活性化にもつながりそうですね!

管理不全状態の土地・建物の管理制度

所有者による管理が不適当であることによって他人の迷惑をかけている土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることにより、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができます。

「管理人ができること・義務」は所有者不明土地・建物の管理人とほぼ同じですが、「対象財産の処分」は、裁判所の許可のほか、所有者の同意も必要になるので注意必要です!

ごみの撤去や害虫駆除も「管理人」にお願いできるようになりますね!

ちなみに、「区分所有建物」(マンションなど)は適用されないので注意してくださいね。

共有制度の見直し

共有状態にある不動産について、所在が不明な共有者がいると共有間の意思決定ができず処分ができなかったり、公共事業や民間取引の阻害になっている問題がありました。

そういった背景から、共有制度の見直しが行われました。<令和5年4月1日施行>

-scaled-e1681271903811-150x150.jpg)

-scaled-e1681271903811-150x150.jpg)

-scaled-e1681271903811-150x150.jpg)

これからお話する「共有」と「相隣関係」は2022年までとは変更になっている箇所なので、注意してくださいね!

- 軽微な変更は持ち分の過半数で決定可(全員の同意不要)

- 不明者以外の残りの共有者全員の同意で変更行為が可能(例:農地を宅地に造成)

- 地方裁判所に申し立て・決定後、不明者以外の残りの共有者の持分の過半数で管理行為が可能(例;使用者を1人決める)

地方裁判所に申し立て、決定後、不明な所有者の持分を取得したり、不動産全体を第三者に譲渡することができるように

※裁判所において、持分に応じた時価相当額の金額の供託が必要

相隣関係の見直し

隣の家から伸びている枝が切れないのは、有名な話ですね。

それもできるようになりました!

これだけでなく、円滑・適正に使用することができるよう、相隣関係に関する様々なルールの見直しが行われました。<令和5年4月1日施行>

- 境界調査や越境してきている竹木の枝を切り落とすために隣地を一時的に使用可能

- 隣地の所有者が調査してもわからない場合は隣地使用可能

- ライフラインを自己の土地に引き込むために、導管などの設備を他人の土地に設置する権利や、他人の所有する設備を使用する権利を明確化

- 設置・使用のためのルール(事前通知や費用負担について)が整備

宅建2023年度法改正(4月1日施行)民法改正 まとめ

- 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

- 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が取れない土地

- 土地・建物に特化した財産管理制度

- 管理不全状態の土地・建物の管理制度

- 共有制度の見直し

- 相隣関係の見直し

- 所有者不明土地・建物の管理制度<2023年4月1日施行>

- 管理不全状態の土地・建物の管理制度<2023年4月1日施行>

利害関係人が地方裁判所に申し立てることによってその土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができるように

※区分所有建物は対象外

⇒公共事業や民間取引の活性化

⇒ごみの撤去や害虫駆除も管理人にお願いできるなど

宅建試験は覚えることが多いですが法改正部分も出る可能性は大いにあるので、サラッとは触れておきましょう。

令和5年4月1日施行のものを中心にまとめていますので、2023年宅建受験者の方に参考にしてもらえたらうれしいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント