宅建ってどんな仕事するときに必要なの?

「宅建」って聞いたことがあるけど、「実際どんな仕事なの?」「試験内容は?」「私でも合格できる?」など、詳細についてはわからないという人も多いのではないでしょうか。

この記事では、宅建について知らない人でもわかるように「宅建士についてまるごとわかる概要」をまとめています。

この記事を見れば「宅建」についてのおおよその知識がつくはずです。

宅建について知りたい方、これから宅建を受験する方の参考になればうれしいです。

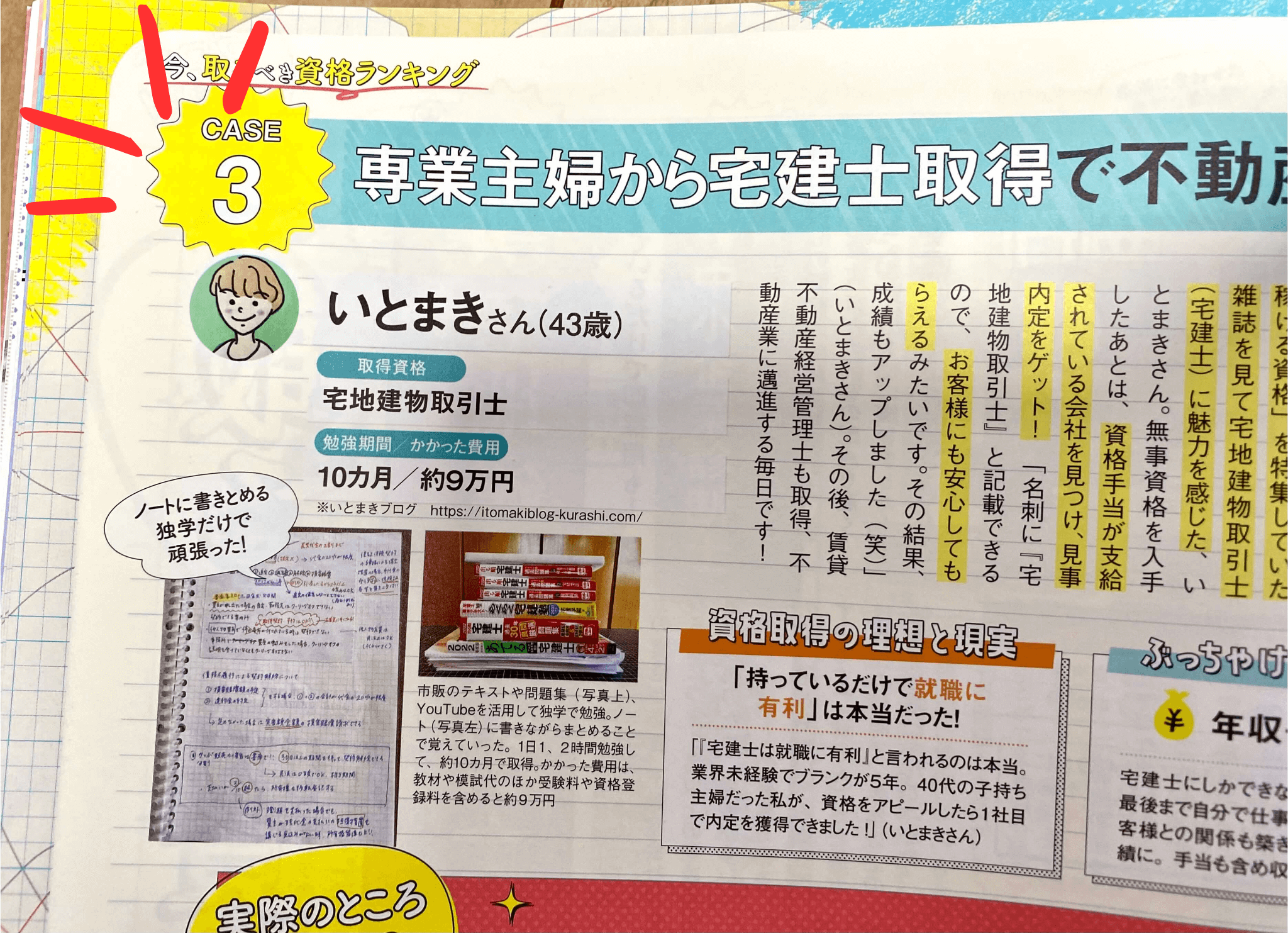

晋遊社「LDK」2024.8月号「今取るべき資格ランキング」に引き続き、2025.2月号「豊かに暮らすみんなのお金術〜資格編〜」の企画特集に参加させていただきました!

- 夫の給料だけではやっていけなくなり、不安から宅建取得を決意

- 2022年に宅建と賃管を独学40点で合格

- 宅建士として子育てと両立しながら”ムリなく”パート勤務

- 6歳4歳姉妹を子育て中のアラフォー

- 寒さと満員電車と人混みが苦手

- 趣味は家族でキャンプ

-scaled-e1681271903811-931x1024.jpg)

-scaled-e1681271903811-931x1024.jpg)

いとまき

宅建士とは?

正式名称は「宅地建物取引士」で、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者です。

宅地建物取引業者(一般に不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引の専門家である。<ウィキペディアより>

簡単に言うと、家を買う時・借りるときに重要事項説明をする人です!

宅建業者は事務所に「5人に1人の割合」で宅建士を設置する義務があります。

そして、宅建は毎年20万人以上も受験しますので、宅建士は非常に需要があり、人気もある資格と言えますね。

宅建士の仕事内容

宅建士には独占業務が3つあります。

- 重要事項説明

- 重要事項説明書(35条書面)の記名

- 契約書(37条書面)の記名

上記3つは宅建士にしかできない「独占業務」です。

主な活躍の場は不動産業界で住宅や土地の売買・賃貸の時の契約時には必要不可欠な存在です。

他にも、「金融業界」や「保険業界」でも宅建の資格は重宝されており、現在では仕事上で宅建の知識が必要となっています。

そのため、宅建を持っていれば就職や転職時に優遇されたり、就職後に取得を促される場合もあるようです。

重要事項説明とは?

不動産を購入しようとする人(買主)、借りようとしている人(借主)に「所有権はだれなのか」「登記について」「ライフラインの整備状況」「契約解除について」など契約締結前に知っておく必要がある重要事項の説明は、宅建士の独占業務です。

宅建士しかできない仕事なんです!

売買になると重要事項説明書も何十枚とかなりの量になり、説明書を渡されただけでは買主は目を通さない人も出てくるでしょう。

そうなると、後々トラブルになり兼ねないので事前に防止するため、宅建士が必ずそういった重要事項を口頭で説明することになっています。

また、説明を始める前には説明する人に宅建士証を提示する義務もあります。

重要事項説明書(35条書面)への記名

重要事項説明を行う際に、重要事項説明書ももちろん交付します。

その説明書に記名するのも、宅建士でなければできないことになっています。(独占業務)

買主・借主に対して事前にきちんと説明しました、理解してもらいましたよ、という証明のためです。

契約書(37条書面)への記名

契約締結後には、速やかに契約書面を買主・借主に交付しなければなりません。

その契約書への記名も宅建士しかできないことになっています。(独占業務)

契約書に目を通し誤りがないかを確認し記名することで、「誤りがない」ことの証明となります。

契約書においては宅建士の説明義務はありません。

ここが、重要事項説明書とは違う部分ですね。

宅建が活かせる業界

- 不動産業界

- 建築業界

- 金融業界

- 保険業界

先程少し説明しましたが、上記の業界では宅建を持っていれば就職・転職時も優遇され、資格も活かせます。

そして、この他にも宅建を活かせる仕事はたくさんあります。

詳しくは「意外と知られていない!宅建を活かせる不動産業界以外の仕事5選」の記事で紹介しています。

ぜひ、こちらを参考にしてみてください。

宅建試験の概要

では、ここからは宅建試験について解説します。

毎年10月の第3日曜日 13時~15時(2時間)

恐らく、2024年度は10月20日(日)だと思われます。

※6月に告知されます。

¥8,200

- ネット申し込みの場合:クレジット、コンビニ払い

- 郵送申し込みの場合:ゆうちょ銀行払い込み

- インターネット

- 官公庁・書店等で願書を入手して郵送

47都道府県

受験票が届く居住地が受験会場です

15~17%

相対評価方式のため、合格点は年によって変わります

- 4肢択一のマークシート形式

- 出題数50問

宅建の試験内容・難易度・勉強時間

- 権利関係(14問)

- 法令上の制限(8問)

- 税・その他(3問)

- 宅建業法(20問)

- 5問免除<土地・建物など>(5問)

※5問免除は、不動産会社勤務などの該当者で講習を受ければ免除される受験者もいます。

偏差値で表すと「55~56」

大学でいうと、日本大学・駒沢大学ぐらいに相当します。

300~500時間ほど

現在は宅建試験は難化しており「500時間」がマストとも言われています。

勉強期間は半年(6ヶ月)は見ておいたほうがが安心です。

受験者数や合格率の推移

| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |

| 令和5年 | 233,276 | 40,025 | 17.2% | 36点 |

| 令和4年 | 226,048 | 38,525 | 17.0% | 36点 |

| 令和3年(12月) | 24,965 | 3,892 | 15.6% | 34点 |

| 令和3年(10月) | 209,749 | 37,579 | 17.9% | 34点 |

15~17%に合格率でほぼ変化は見られません。

受験者のレベルも上がっているので、2024年度の合格点も高くなる可能性はありそうですね。

宅建の勉強方法

- 資格学校に通学

- 通信講座

- 独学

この3パターンから勉強方法を選びます。

宅建はテキストも市販で豊富にあり、YouTubeにも有料級の講義動画があったり過去問も無料アプリでも解けるなど、独学で勉強する人も多くなっています。

その一方、独学並みの低価格で通信講座が受けられるようにもなっています。

通信講座の魅力は「いつでも・どこでも」自分の好きな時に学習できる点です。

そして、独学よりも効率的に学習できるようカリキュラムが組まれているので、短期間で合格可能となります。

また、通学だとモチベーションが保てたり、わからない・困った時にすぐに講師に質問できるなど、手厚いサポートが受けられるのも利点です。

このように、それぞれの勉強方法にはそれぞれの利点がありますので、自分に合った勉強方法を選んでみてくださいね。

「独学で勉強してみたいという人」は、「子育て中でも一発合格できた勉強方法」という記事も書いています。

ぜひ、こちらも参考にしてみてください。

宅建って何?仕事内容や試験の概要 まとめ

- 不動産取引の際に重要事項説明をする国家資格者

- 不動産業界を筆頭に様々な分野で活かせる

- 通学・通信講座・独学といろんな学び方が可能

- 勉強時間「500時間」が必要

- 難関ではないが、簡単ではない難易度

宅建取得すればメリットもたくさんあり、長きにわたって役に立つ資格です。

少しでも宅建に興味があるならぜひ、挑戦してみてくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント